Article de la commission scientifique sur : la physiologie , l’immunité , les organes participants au fonctionnement du système immunitaire..

1- LA PHYSIOLOGIE

- L’immunité est la propriété que possède un organisme vivant de développer des moyens spécifiques de défense contre un agent pathogène ou contre un corps étranger. Il vise à maintenir l’homéostasie (intégrité de l’organisme).

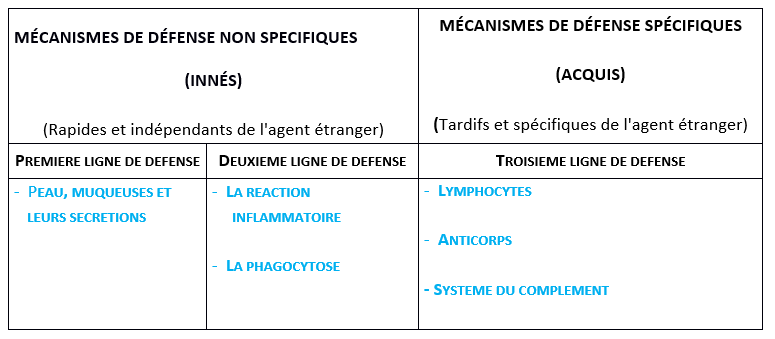

- Il y a 2 mécanismes de défense :

- – 1 non spécifique dit « inné »

- – 1 spécifique dit « acquis »

1.1) Réponse innée (naturelle) ou non spécifique

- Immédiate, spontanée et rapide, absence de mémoire immunitaire

- Elle s’exprime toujours de la même manière quel que soit l’agresseur.

- C’est la première ligne de défense naturelle. Ses acteurs principaux sont des cellules phagocytaires, elles ont toujours le même mode d’action : la phagocytose. Cette phagocytose est initiée et entretenue par la réaction inflammatoire, elle est facilitée par le système du complément (ensemble d’enzymes qui interviennent également dans le processus).

- – Ligne de défense externe :

- -Est constituée de la peau et des muqueuses (barrière physique)

- -Les sécrétions comme le mucus, la salive, les larmes et le suc gastrique (barrière chimique)

- Elle empêche la pénétration des agents infectieux dans l’organisme.

- – Ligne de défense interne :

- Est constituée de plusieurs types de cellules (ex. : macrophages, neutrophiles, monocytes, cellules dendritiques) et de plusieurs types de protéines (ex. : cytokines, interférons, complément).

- Elle empêche la prolifération des agents infectieux qui ont réussi à pénétrer dans l’organisme.

- Pour une présentation animée, voir la vidéo L’immunité adaptative sur le site Réseau Canopé.

1.2) Immunité acquise adaptative

- Moins rapide, spécifique, mémoire immunitaire

- Après la réponse de l’immunité innée, l’immunité acquise entre en action. Il y a 2 types de réponses : l’immunité humorale et l’immunité cellulaire.

A/ Immunité humorale

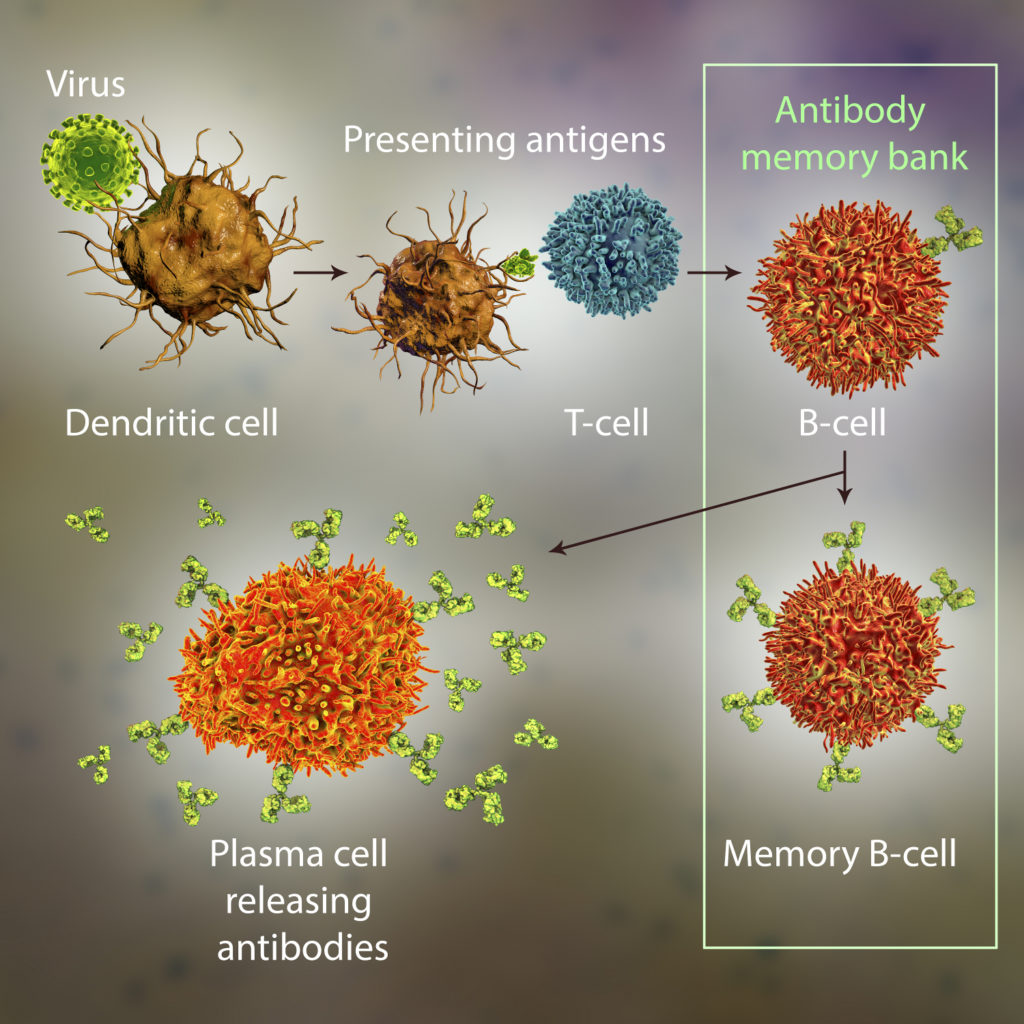

- L’antigène (agent infectieux) active directement les lymphocytes B, qui possèdent des récepteurs spécifiques.

- Les lymphocytes B se différencient en plasmocytes producteurs d’anticorps et en lymphocytes B mémoire qui iront ensuite se loger dans la moelle.

- Les principaux anticorps ou immunoglobulines (Ig) sont :

- -Les IgG : elles se trouvent dans le sang et les tissus ;

- -Les IgM : elles sont les premières à être fabriquées ;

- -Les IgA : elles sont dominantes dans les sécrétions extracellulaires ;

- -Les IgE : elles jouent un rôle dans les réactions allergiques ;

- -Les IgD : elles sont en faible quantité dans le sérum.

- Les anticorps se fixent sur la protéine étrangère et la détruisent.

- La durée de vie des plasmocytes est limitée, car ils ne se divisent plus après leur différenciation.

- Ils disparaissent progressivement. La durée de la persistance des anticorps est liée au titre d’anticorps atteints après la maladie ou la vaccination.

- La réponse humorale ne représente qu’une partie de la réponse immunitaire, l’autre partie étant l’immunité cellulaire.

B/ Immunité cellulaire

- L’immunité cellulaire est surtout assurée par les lymphocytes T.

- L’antigène (agent infectieux) est présenté à des lymphocytes T par des cellules présentatrices d’antigènes (ex. : cellules dendritiques secrétant la cytokine), ce qui va les activer.

- Les lymphocytes T se différencient en :

- -Lymphocytes T8 cytotoxiques (CD8+), qui détruisent les cellules infectées

- -Lymphocytes T4 auxiliaires (CD4+), ou T helper cells, qui stimulent les lymphocytes B pour produire -plus d’anticorps et de cellules mémoire.

- Les cellules mémoire sont réactivées lors de nouveaux contacts avec le même antigène (stocké dans la moelle osseuse).

- Les cellules mémoire ont une survie prolongée.

- L’immunité cellulaire peut protéger la personne même en l’absence d’anticorps décelables.

- Elle est plus difficile à mesurer que l’immunité humorale.

- Donc cette immunité acquise est :

- – Moins rapide : lors du 1er contact avec un antigène, elle a besoin de 2 à 3 semaines pour produire les anticorps.

- – Spécifique : aux antigènes d’un agent infectieux

- – Révélatrice de la présence de mémoire immunitaire : lors d’un nouveau contact avec un même agent infectieux. Les cellules mémoire prolifèrent très rapidement et se différencient, en l’espace de 3 à 5 jours, en plasmocytes producteurs d’anticorps ou en lymphocytes T cytotoxiques.

- Une agression ultérieure par le même agent infectieux entraînera une réponse immunitaire plus rapide, plus affinée (spécifique) et plus intense (amplifiée). On parle de réaction « secondaire ».

- En fait, immunité non spécifique et immunité spécifique sont intimement liées ; leur séparation permet la compréhension mais s’avère très artificielle : il n’existe qu’une immunité…

- Pour une présentation animée, voir la vidéo » L’immunité adaptative » sur le site Réseau Canopé.

- L’ensemble des défenses de l’organisme est résumé dans le tableau ci-dessous :

- Image extraite de la page http://creuse-agricole.com/actualites/immunite-et-vaccin-une-science-encore-en-pleine-evolution:0U8AM9S5.html

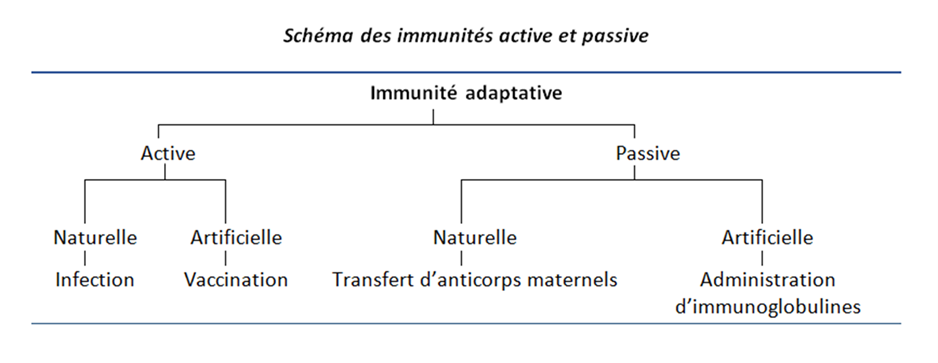

1.3) Immunité active et passive

- L’immunisation permet de procurer au corps humain les moyens de se défendre.

- Dans l’immunisation active, il s’agit de stimuler le système immunitaire à la fabrication d’anticorps.

- Dans l’immunisation passive, il s’agit d’un transfert d’anticorps (immunoglobulines) provenant d’un sujet immunisé à un autre qui ne l’est pas.

1.4) Système immunitaire : MAINTIEN DE L’INTÉGRITÉ DE L’ORGANISME

- Le système immunitaire est un mécanisme qui contribue à l’HOMÉOSTASIE en s’ajustant constamment aux modifications de l’environnement et en rétablissant l’équilibre.

- On a donc, d’une part, l’aspect « défense » contre un agent reconnu comme étranger et, d’autre part, maintien de l’« intégrité ». Ici on commencera par définir l’identité de l’organisme.

- La Réponse Immunitaire repose sur l’aptitude de l’organisme à reconnaître ses propres constituants (le « soi ») des éléments étrangers (le « non soi ») puis à éliminer ces derniers.

Le soi

- A l’exception des vrais jumeaux chaque individu est unique.

- Le soi est l’identité biologique de chaque être vivant.

- C’est l’ensemble des molécules résultant de l’expression de son génome.

- Il est surtout défini par la présence des molécules membranaires à la surface des cellules. C’est notre carte d’identité moléculaire.

- Ce sont de véritables marqueurs cellulaires déterminant l’existence.

- Les groupes sanguins : marqueurs mineurs du soi biologique avec le système rhésus.

- CMH ou système HLA (human leucocyte antigène) : marqueurs majeurs du soi biologique. C’est notre passeport, notre drapeau d’identité.

- Ces molécules du système HLA vont déterminer l’histocompatibilité.

- Elles vérifient si les tissus ont un codage génétique compatible.

- Le système HLA confère à chaque individu sa propre identité biologique (d’où le fait que nous ne sommes pas tous égaux devant les agressions).

Le non soi

- C’est l’ensemble des molécules différentes du soi (c’est-à-dire qui ne sont pas codées par le génome de l’organisme) qui quand elles sont présentes dans l’organisme vont déclencher des réactions immunitaires.

- Tout être vivant est capable de reconnaître ce qui lui appartient. Mais il peut aussi reconnaître ce qui lui est étranger et le rejeter.

- L’origine du non soi est double :

- – non soi-exogène (extérieur) : pathogène ou non (ex : bactéries)

- – non soi-endogène : soi modifié (ex : cellules cancéreuses)

1.5) Support physiologique de l’immunité : LE SYSTÈME LYMPHOÏDE

Les organes lymphoïdes centraux ou primaires

Le thymus

- Lieu de maturation et d’acquisition de l’immunocompétence des Lymphocytes T.

- C’est un organe de jeunesse : il est peuplé de lymphocyte T dont la majorité reste dans le thymus et une partie (5 %) circule dans le plasma et la lymphe. Après la puberté, le thymus ne cesse de régresser et il est remplacé petit à petit par de la graisse chez l’adulte. C’est ce qui explique que les lymphocytes T forment une population âgée chez l’adulte.

Moelle osseuse : contient les cellules souches des globules blancs

- C’est le lieu de production de toutes les cellules hématopoïétiques (GR, GB, plaquettes) et des cellules de l’immunité à partir de cellules souches.

- Ce sont les lymphocytes B.

- Ce phénomène dure toute la vie sans qu’il semble y avoir de régression.

Les organes lymphoïdes périphériques ou secondaires

Le ganglion lymphatique

- C’est un lieu de stockage et de prolifération des cellules immunitaires qui a pour rôle essentiel de rendre possible la rencontre entre les antigènes véhiculés dans la lymphe et les cellules de l’immunité logées dans les ganglions.

- Les ganglions lymphatiques sont répartis dans tout l’organisme (ils peuvent par exemple être palpés au niveau du cou) et disposés en amas ou en chaîne.

- C’est un site d’activation du système immunitaire.

- Dans le cortex périphérique, des lymphocytes B se multiplient.

- Dans le cortex profond, ou paracortex, se trouvent des lymphocytes T.

- En cas d’infection, les antigènes étrangers sont apportés au niveau du ganglion lymphatique. Les lymphocytes qui reconnaissent ces antigènes sont activés et se multiplient.

- les lymphocytes B se différencient en plasmocytes qui produisent des anticorps contre l’antigène.

- Les lymphocytes T passent dans le sang et pourront éliminer les cellules infectées (lymphocytes T cytotoxiques).

- Suite à cette activation du système immunitaire, le ganglion lymphocyte voit sa taille grossir. Un ganglion gonflé est signe d’une réponse immunitaire.

La rate

- Organe lymphoïde, il stocke les lymphocytes et les monocytes.

- En cas d’infection, la rate va libérer dans le sang des millions de cellules immunitaires. La rate joue un autre rôle : la production de cellules sanguines, au même titre que la moelle osseuse.

- Parmi ses fonctions, elle joue un rôle majeur au sein du système immunitaire, en fabriquant des globules blancs.

- La rate a aussi une fonction de purification du sang par l’élimination de globules rouges déficients, de stockage des plaquettes.

Tissus lymphoïdes associés aux muqueuses

- On les trouve au niveau de l’intestin grêle (plaques de Peyer) mais aussi au niveau des muqueuses aéro-digestives (amygdales et végétations par exemple…).

- Ces tissus immunitaires sont situés le plus près possible des points de pénétration des antigènes.

- Ils sont composés essentiellement de cellules présentatrices d’Ag, de lymphocytes et de macrophages.

- Rôle important en intervenant localement dans l’élimination des agresseurs.

Les Cellules de Langerhans

- Ce sont des cellules de l’épiderme qui appartiennent au système immunitaire.

- Elles ont la propriété de migrer ce qui leur permet d’informer rapidement les lymphocytes T dans les ganglions.

- En résumé :

- C’est dans le thymus et la moëlle osseuse que les lymphocytes acquièrent leur immunocompétence.

- La rate, les ganglions lymphatiques et les tissus lymphoïdes sont les organes effecteurs de l’immunité.

- Ces organes lymphoïdes périphériques sont le siège de la réaction immunitaire.